Quando sul cadavere di Yara Gambirasio furono rilevate particelle di ossido di calcio, gli inquirenti valutarono di censire tutti i lavoratori di ditte edili nella provincia di Bergamo: erano 17 mila. Non fu fatto, ma di fronte a un labirinto che sembrava non avere un ingresso, si fece tutto il resto. Ed è così che l’indagine sull’omicidio della ragazzina, il cui corpo fu ritrovato solo tre mesi dopo la scomparsa in un campo di Chignolo d’Isola, il 26 febbraio 2011, può essere considerato un mastodontico censimento. «Per i numeri fu un’indagine eccezionale», commenta Luciano Garofano, ex comandante del Ris, il Reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri basato a Parma, e ora consulente legale. «Sono stati fatti tantissimi prelievi e confronti. Però per l’esperienza vissuta al Ris questo approccio multidisciplinare già esisteva, era uno standard. Per questo omicidio, soprattutto dal punto di vista medico legale, si è ampliato lo spettro degli accertamenti. Non era però a prima volta che si procedeva con uno screening così ampio».

Garofano cita il caso di Maria Fronthaler, a Dobbiaco nel 2003: «Fu il primo in Italia in cui il Dna ha segnato la differenza. Un intero paese fu sottoposto a screening, ma fummo più fortunati: era un luogo più ristretto, fu richiesto a tutti gli uomini un campione salivare, a Parma ne arrivarono 500. Sulla base di un percorso simile scoprimmo il profilo genetico del padre di Andrea Kristler, poi condannato. Fu tutto più facile perché non c’erano state relazioni extraconiugali, che hanno allungato i tempi delle indagini per individuare Massimo Bossetti».

Per la prova del Dna furono convocate 21 mila persone. L’indagine sulla 13enne uccisa diventò un censimento. Poi “Ignoto 1” ebbe un nome

la maxi inchiesta

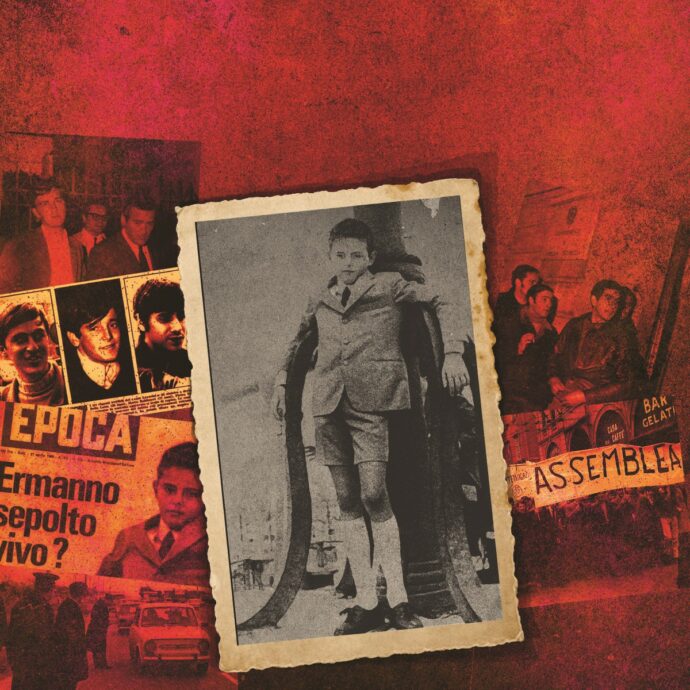

Per scovare l’assassino di Yara furono decine di migliaia le utenze telefoniche analizzate nella zona della sparizione a Brembate, su circa 120mila potenziali; rintracciati 777 dipendenti delle ditte di Chignolo, acquisiti i nominativi di 31.926 persone, tra soci e clienti della discoteca Le Sabbie Mobili vicino al campo. Furono sottoposti a prelievo salivare i 3.400 frequentatori della palestra di Brembate dove andava Yara, i familiari, i vicini di casa, i compagni di scuola e i loro genitori, tutti i soggetti memorizzati nel telefono della ragazzina, i lavoratori del cantiere di Mapello dove per l’ultima volta il cellulare della vittima era risultato acceso. Furono convocate oltre 21 mila persone per il prelievo. Di questi, 9.488 furono analizzati dai carabinieri del Ris, 4.897 dalla Polizia scientifica. Altri 7.435 furono raccolti, ma non più analizzati, perché era arrivata la svolta: il match tra il Dna di “Ignoto 1” e quello di un muratore di Mapello.

Per l’ex comandante del Ris “il Dna trovato sugli abiti appartiene a Bossetti” e non esiste alcuna possibilità che sia stato contaminato

Il professor Emiliano Giardina, dell’Università Tor Vergata, che arrivò alla conclusione del figlio illegittimo, ne analizzò circa 700. «Si arriva a Giuseppe Guerinoni grazie all’intuizione di un ufficiale di polizia giudiziaria che propose di analizzare il Dna di tutti i frequentatori della discoteca più vicina al luogo dove il corpo della povera Yara fu trovato», riprende l’ex comendante del Ris. «Da lì si è arrivati a un Dna che era somigliante a quello rilevato sugli abiti di Yara, il famoso “Ignoto 1”. Lavorando sulle relazioni familiari, è stato poi possibile individuare Guerinoni (il defunto padre biologico di Bossetti, ndr). La sfida fu trovare poi chi ha aveva avuto una relazione extraconiugale, quindi la mamma di Bossetti».

Per stabilire che la 13enne era spirata nel campo in cui fu rinvenuto il corpo furono eseguite indagine geologiche, entomologiche e botaniche. Polveri, rocce, insetti e piante, “interrogate”, diedero molte risposte. L’anatomopatologa Cristina Cattaneo, trovò stretto nella mano destra Yara un ciuffo di sorghetta, nel braccialetto di filo c’era uno stelo di Epilobio maggiore e sotto la testa, ancora verde, una foglia di Solidago Gigantea. Cattaneo stabilì che la ragazzina era morta lì, poche ore dopo la sparizione la sera del 26 novembre 2010. Un’agonia fatta di freddo e paura, con il corpo martoriato di ferite non letali.

Sei anni dopo che questa mole di atti investigativi ha portato alla condanna definitiva all’ergastolo per Massimo Bossetti, una serie tv di Netflix ha riacceso i riflettori, in chiave innocentista. «Non l’ho vista, ma a quanto ho letto è molto schierata a favore della difesa», commenta Garofano. «Capisco l’interesse per un caso giudiziario per molti versi unico, ma non condivido la mancanza di obiettività. Non ci si può discostare dal percorso processuale. Lo si può criticare, ma le obiezioni devono essere ancorate ai fatti, e cioè a tutto quello che eventualmente residua rispetto al dibattimento». Per l’ex comandante, le sentenze che hanno chiuso il caso restano «inoppugnabili».

il processo dentro e fuori

La serie di Netflix mette in discussione proprio l’affidabilità delle indagini genetiche. «Sono tutti punti affrontati nel processo di merito. Quando sono state disponibili, io stesso ho visto le analisi, fatte peraltro da miei ex collaboratori. E posso dire che dal punto di vista del Dna nucleare non c’è alcun dubbio: appartiene al signor Bossetti, compreso quello trovato sugli abiti della povera Yara. E non esiste alcuna spiegazione alternativa, neanche quella di una contaminazione in un momento diverso da quello del delitto: Bossetti era per Yara uno sconosciuto. Quanto alle prove di laboratorio, sono state fatte quando ancora non si sapeva che “Ignoto 1” fosse lui».

Le obiezioni rilanciate in questi anni, secondo l’ex comandante del Ris, «non hanno senso né scientificamente né giuridicamente. Per dirne una, come si poteva avvisare il signor Bossetti delle analisi sul Dna, se in quel momento non era ancora stato individuato? Vogliamo dire che non si può analizzare un campione organico preso dalla scena di un omicidio finché non c’è un indagato? Così molti assassini resterebbero impuniti».

L’indagine sull’omicidio di Yara segnò un prima e un dopo, almeno per l’Italia. «Nel Regno Unito tra il 1983 e il 1986 ci furono i casi di Lynda Manne e Dawn Ashworth, 15 anni, aggredite, violentate e uccise. Il professor Alec Jeffreys usò il Dna a scopi identificativi. Agli abitanti uomini di Narborough fu chiesto di sottoporsi volontariamente al prelievo tramite saliva o sangue. Aderirono in 5.500 e l’assassino, che pur aveva fornito la provetta con il sangue di un altro, fu trovato: Colin Pitchfork. Fu una duplice prima volta: Dna per scoprire l’assassino e screening genetico».

Da allora i progressi sono stati notevoli, e in campi diversi. «Per il Dna si sono resi disponibili sistemi di analisi sempre più potenti, anche a partire da tracce limitatissime e degradate. A cui si sono aggiunti man mano sistemi di individuazione legati a dispositivi informatici come cellulari, tablet, computer, e agli apparati di videsorveglianza».

Dieci anni dopo il fermo di Massimo Bossetti, il 16 giugno 2014, la borsa degli attrezzi è essenzialmente ancora quella. «Non c’è stata nessuna innovazione eclatante», conferma Garofano, «ma sono migliorati i sistemi automatici: ci sono strumenti con cui si possono fare più campioni nell’unità di tempo, e soprattutto sono stati introdotti dei software di calcolo specifici nei campioni misti». Come quelli travati sugli abiti di Yara Gambirasio, dove le tracce genetiche della vittima si mescolavano con quelle dell’ignoto carnefice. «Allora non esistevano software di calcolo biostatistico che consentissero di esprimere una probabilità di attribuzione. Si chiama rapporto di verosomiglianza: oggi disponiamo di software molto performanti e affidabili che hanno risolto il problema di allora. Sono stati scoperti altri marcatori, altre regioni del Dna. Ma niente di sconvolgente».

e ora arriva l’ia

Il prossimo passo avanti decisivo potrebbe arrivare con l’Intelligenza artificiale? «Vedo favorevolmente il suo utilizzo, purché, e questo deve essere un monito chiaro per tutti, poi sia l’essere umano a interpretare, criticare, verificare. C’è il rischio che l’automatismo ci porti alla semplificazione». Nell’attesa, sostiene Garofano, già con le tecnologie attuali si potrebbero riaprire diversi cold case. «Sarebbe un dovere da parte delle forze di polizia e delle procure di tutta Italia formare pool specifici di sostituti o esperti di varie discipline: medicina legale e certamente genetica. Potremmo rianalizzare anche a distanza di quarant’anni reperti e tracce, lasciate lì perché non avevamo la tecnologia. Basti pensare all’omicidio della contessa Alberica Filo della Torre o a quello di Elisa Claps. Oggi si possono analizzare tracce con pochissime cellule. Ci sono stati molti casi in cui non abbiamo dato un nome all’assassino, e di condannati di cui si lamenta l’innocenza».

Strumenti investigativi potenti come non mai, ma che non mettono al riparo da fallimenti ed errori giudiziari. «Le indagini sono diventate teoricamente più facili, a patto di non commettere errori all’inizio. Penso a molti casi in cui non si opera con la dovuta tempestività ed esaustività nell’acquisizione di dati, testimonianze. Un tema su cui io mi batto molto», conclude Garofano, «sono gli errori che si fanno sul primo intervento, Soccorritori o pattuglie di polizia possono sbagliare o contaminare, non proteggere e preservare la scena del crimine. Bisogna lavorare molto su questo, perché il Dna è un grande ausilio che può diventare anche un nemico».

Quando sul cadavere di Yara Gambirasio furono rilevate particelle di ossido di calcio, gli inquirenti valutarono di censire tutti i lavoratori di ditte edili nella provincia di Bergamo: erano 17 mila. Non fu fatto, ma di fronte a un labirinto che sembrava non avere un ingresso, si fece tutto il resto. Ed è così che […]