Svetonio!” esclama lui, tra un morto ammazzato e l’altro. I magistrati di Palermo guardano Matteo Messina Denaro di sottecchi: scusi eh, ma Svetonio chi? È il 13 febbraio 2023. Il boss di Castelvetrano accenna ai nomi in codice dei pizzini che si scambiava con Bernardo Provenzano, compagno di stragi e latitanze. Spiega che Svetonio era uno dei nomignoli che affibbiava perché “sapete, io sono appassionato di storia antica”. Suo padre, racconta, era un mercante d’arte con la seconda elementare, ma l’arte di cui parla è quella di depredare l’arte, ovunque possibile. Negli anni Sessanta – racconta il superboss – il sito archeologico punico di Selinunte era come un grande supermarket dello scavo clandestino a cielo aperto. “C’erano mille persone e tutte, pure le donne, scavavano. In genere il 100% delle opere le comprava mio padre che poi venivano vendute in Svizzera e in Arabia, negli Emirati e noi vedevamo cose che passavano da mio padre nei musei americani”.

E aggiunge: “Quelle che non scavavano di notte scavavano di giorno con la Sovrintendenza dello Stato, quando con l’ascia vedevano uscire qualcosa con il piede coprivano e poi la notte ci ritornavano a prendersele”. Un altro dettaglio: “Ci sono dei vasi di ceramica, si chiamano le lekythos, per esempio, che li trovavano senza figure; allora in Sicilia c’è un luogo, Centuripe, tra Enna e Catania, e questi che fanno? Ci sono qualcuno che sa mettere le figure, allora che facevano? Il vaso senza figura, con lekythos ad esempio così, ai tempi andava dai 2 ai 3 milioni di lire; se ci mettiamo le figure, diventa 20, 30 milioni, 40 milioni. Loro cosa facevano, a Centuripe? Solo a Centuripe, gli facevano i disegni e li sotterravano; dopo 4/5 anni li toglievano e non c’era più… come si stabiliva poi?”.

Ecco servito da fonte a dir poco originale un ritratto essenziale della guerra santa tra lo Stato e il crimine, tra il bene e male, quando il bene in questione è però un “bene culturale”. Con tutte le sue implicazioni e contraddizioni. Nel paese col patrimonio storico-artistico di maggior valore al mondo, questa guerra è sostanzialmente endemica, priva di limiti di tempo e di spazio, proprio come quelle alla mafia o alla corruzione. L’esercito del “male culturale”, del resto, è fatto di funzionari che si fanno intermediari, di manovali che diventano galleristi, di cultori che poi si scoprono ladri. Di contadini che fanno i tombaroli e di musei che comprando falsi e refurtiva diventano insospettabili centrali del riciclaggio. Dall’altra parte c’è l’esercito del “bene culturale”, ma è fatto di (poche) persone che scelgono di cimentarsi nell’impari battaglia contro un fenomeno criminale che è radicato a tutti i livelli e per quanto conosciuto nelle sue sfaccettature, ramificazioni e connessioni si presenta assume caratteristiche peculiari e diverse.

L’affare visibile e quello invisibile

Ai lettori di Millennium dedichiamo questa immersione nel lato criminale dell’arte partendo dalle opere più ricercate, i cosiddetti “most wanted” – dalla Natività di Caravaggio alla “sanguigna” di San Giovanni attribuita a Leonardo, passando per Michelangelo e per l’Ecce Homo di Antonello da Messina – perché dopo droga e armi nella classifica degli illeciti quello legati al mercato delle opere d’arte è il terzo per volume d’affari. Le stime arrivano a 10 miliardi di fatturato globale annuo (secondo l’ultimo dossier del think tank Global Financial Integrity), ma sono solo stime, perché pochi Paesi, a differenza dell’Italia, investono davvero nella prevenzione del fenomeno. Altri, da Singapore alla Svizzera, garantiscono invece porti franchi in cui stoccare le opere in totale sicurezza.

Il mercato ha diverse fasi, che si ripetono continuamente: il momento del furto o del saccheggio, il trasporto, la ripulitura e l’intermediazione, e poi la vendita. Confini non sempre nitidi, ma l’Italia, in questo schema, è quasi sempre il Paese dove avviene il furto o lo scavo clandestino. Proprio per restare all’Italia, secondo un report dell’Università di Princeton, dagli anni Settanta a oggi un milione e mezzo di reperti archeologici sono stati scavati clandestinamente ed esportati illegalmente dal Paese. Il giro d’affari in questo specifico caso, secondo un’elaborazione dell’Osservatorio Internazionale Archeomafie in collaborazione con il Centro Studi Criminologici di Viterbo, si aggira intorno ai 150 milioni di euro l’anno e ha coinvolto, in quasi mezzo secolo, diecimila persone. I danni sono irreversibili o quasi: solo il 30% delle opere di varia natura trafugate negli ultimi trent’anni è stato recuperato. Si tratta di vasi, anfore, statue, monete, tombe, dipinti, tutti oggetti che hanno resistito millenni per poi scomparire o perdere il proprio valore storico e culturale in pochi attimi ai nostri giorni.

Le opere rubate si stoccano a Singapore e in Svizzera, o si prestano al riciclaggio e le banche le usano per coprire buchi o crediti

Tutte queste opere – che provengano dall’Italia o da altri Paesi – d’altronde si prestano sia al trasferimento illecito che al riciclaggio. Da sempre le banche le usano per coprire buchi o crediti inesigibili, acquistano o accettano in donazione (legalmente) presunti capolavori che iscrivono a bilancio come immobilizzazioni materiali per sistemare “ammanchi” o far uscire soldi che altrimenti non saprebbero giustificare. Finendo per “smaterializzare” ulteriormente questi tesori.

Gli anni della “grande razzia” di cui parla il boss di Castelvetrano sono gli anni Sessanta-Settanta, gli stessi in cui l’Italia si dotava si un corpo militare dedicato a contrastare il traffico di opere d’arte che oggi è il più grande al mondo: il comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, in sigla Ntpc. Partiti in una manciata nel 1971, i Carabinieri dedicati a prevenire il fenomeno ormai sono circa 300, in 16 nuclei diversi. Che solo nel 2023 hanno recuperato 105.474 beni culturali rubati o saccheggiati. Alla metà di ottobre, l’ultima restituzione di 695 tra volumi, porcellane e dipinti rubati in ricche dimore fiorentine e recuperati tra Stati Uniti, Emirati Arabi e Inghilterra. I furti in casa sono diventati ormai i più diffusi. E il fenomeno complessivamente, nel 2023, dopo anni di calo, ha ricominciato ad aumentare.

Così fan tutti? Funzionari infedeli del British e del Louvre maneggiavano sottobanco reperti pregiati

Gli investigatori dell’arte rubata ci dicono che ad alimentare questo mercato è anche il silenzio in cui si muove, come ricordano tutti gli articoli in questo volume. Pochi giornalisti vi si dedicano, pochi procuratori l’hanno messo tra le priorità o sanno come districarsi nella legge sulla tutela del patrimonio che potrebbe incastrare i criminali per altri reati, come accadde ad Al Capone con l’evasione fiscale. Alle cronache arrivano di norma casi eccezionali che sono petardi anche fragorosi, ma appena illuminano certe dinamiche si spengono, lasciandosi dietro il silenzio e il buio che concorrono all’oblio.

Il mondo e… Sgarbi

Esempi? Infiniti, almeno quanti sono i musei e perfino tra i più blasonati della Terra. Prendiamo il British Museum, il più antico e importante al mondo con i suoi otto milioni di pezzi. Nel 2023 un curatore è stato licenziato dopo aver fatto sparire, o aver lasciato che sparissero, migliaia di reperti che erano sotto la sua responsabilità poi venduti illecitamente, creando il più grande scandalo nella storia del museo. E che dire del Louvre di Parigi dove alcuni dirigenti sono stati accusati di aver avallato l’acquisto da parte del Louvre di Abu Dhabi di reperti usciti illecitamente dall’Egitto per arricchire le collezioni? In un caso e nell’altro le indagini sono in corso.

I sistemi di controllo e quelli per “bucarli” sono magari più sofisticati, ma non è poi diverso dal soprintendente che a Caserta è stato arrestato perché vendeva reperti antichi al mercato, alcuni se li teneva pure in casa. Non c’è da sorprendersi poi tanto nel Paese in cui un sottosegretario di Stato ai Beni Culturali di nome Vittorio Sgarbi è imputato per esportazione illecita e riciclaggio di beni culturali, come emerso in seguito all’inchiesta condotta dal Fatto Quotidiano nel 2023. Se non fosse stato un politico, collocato proprio laddove si pensa di tutelare il patrimonio, il caso sarebbe rimasto confinato nel ritagli di cronaca, laddove ogni giorno viene dato conto dei crimini di un mercato minore, ma vitalissimo, fatto anche di decine di migliaia di monete e oggetti piccoli, trasportabili, perché no, in una borsetta.

I super-ricercati: Da Vinci, Caravaggio & C.

In questo scenario è logico chiedersi che armi abbia a sua disposizione l’esercito del bene culturale. Gli investigatori oggi hanno strumenti informatici un tempo inimmaginabili (leggi a pagina 42), ma al centro delle indagini più complesse fondamentali continuano a esserci le classiche soffiate, i colpi d’intuito, le conversazioni rubate per caso. Per questo i Carabinieri continuano a diffondere periodicamente appelli per ritrovare le opere più ineffabili: una vera e propria lista di “most wanted” che ricorda il famoso mazzo di carte da poker ideato dai militari americani per aiutare le truppe a identificare i membri più ricercati del governo di Saddam Hussein durante l’invasione dell’Iraq nel 2003.

Il “bambinello” sparisce perché il prete è diabetico, manca il direttore (e pure l’allarme) e l’“Ecce homo” prende il volo

E allora scopriamole queste carte. Tra le opere più ricercate al mondo spicca ancora la Natività del Caravaggio, rubata nel 1969, oggetto d’interesse anche dell’Fbi (vedi pagina 34). Ma ci sono anche opere minori che non si capisce fino in fondo perché il fato, e un ladro, abbiano deciso di far sparire per decenni. La più incredibile in questo senso è il Bambinello dell’Aracoeli, che sembra d’oro e abbaglia i ladri al punto che lasciano lì l’oro vero. Si tratta di un oggetto devozionale molto caro al culto cattolico romano che, secondo la leggenda, sarebbe stato scolpito in un tronco di olivo proveniente dall’orto dei Getsemani alla fine del Quattrocento. Scomparve dalla chiesa dell’Aracoeli, dove era conservato da secoli, il 2 febbraio 1994, tra le 19.30 e le 20.15 per una casualità: un frate diabetico che doveva curarsi. Per questa ragione era stato lasciato qualche minuto fuori dalla teca, sul tavolo. Era l’ultimo giorno in cui si trovava nel presepe della Basilica, facile che la cosa fosse nota ai ladri: che forzano le finestre con un piede di porco e si prendono il “bambinello” che sembra d’oro ma è di legno dorato, lasciando lì molti altri oggetti d’oro vero. Devoti, furto su commissione o maldestri? Il Bambinello non è ancora ricomparso.

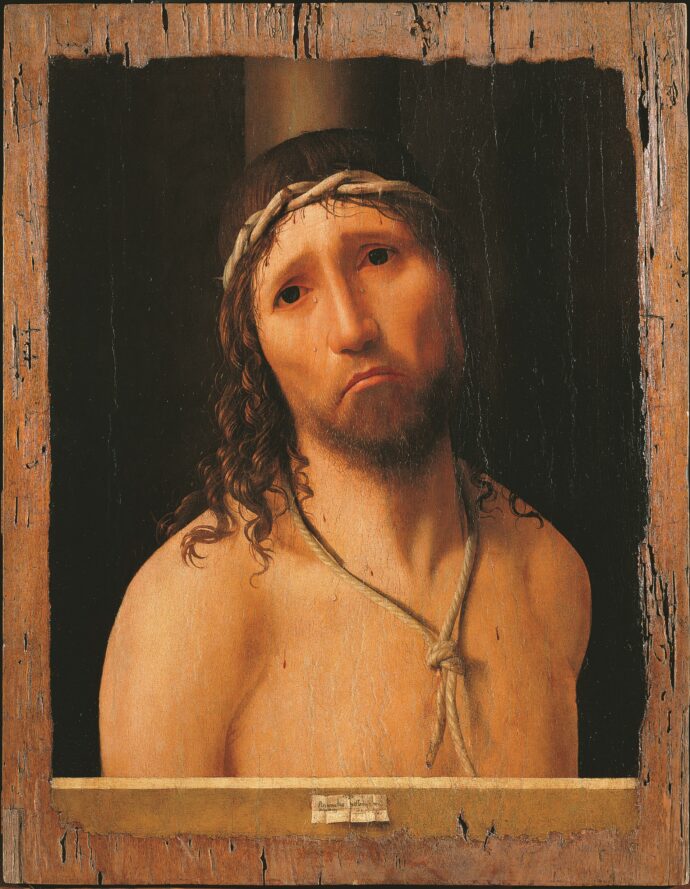

Nella lista di più ricercati figurano le opere più svariate. Da un acquerello double-face (Sentiero tra le rocce e Paesaggio sul lago) di Paul Cezanne, rubato dalla Galleria d’Arte Moderna di Roma nel gennaio 1992, in un momento in cui furti e incidenti si susseguivano, tanto da far pensare a sabotaggi. A un prezioso Giovanni Boldini (Il pittore Cristiano Banti alla spinetta, 1865) rubato a Palazzo Pitti nel marzo 1995, e da allora mai ritrovato. C’è l’Ecce Homo di Antonello da Messina, uno dei pochi dipinti accreditati all’artista, fino al 1974 esposto al Museo Broletto di Novara: portato via, insieme ad altre sette opere la notte tra il 23 e il 24 luglio, da un museo che allora non aveva un allarme e nemmeno un direttore. In fondo a che servono?

E poi una preziosissima Erma bifronte del II secolo dopo Cristo, rubata alle Terme di Diocleziano nel febbraio 1991: si stava allestendo una mostra e, non si è mai capito perché, i custodi a quell’ora del mattino (erano passate le 11) erano a fare colazione. Tu vedi il caso. Svitare la teca in plexiglass, in assenza di allarmi attivi, fu piuttosto semplice. L’opera fu scelta perché trasportabile, era alta solo 34 cm. Si dice sia stata segnalata in Svizzera, ma come un po’ tutte. Ci sono poi opere predate dai tedeschi. Una Testa di Fauno attribuita a un giovane Michelangelo, datata 1489, ed esposta al Museo del Bargello. Era ad Arezzo, al Castello di Poppi, durante la seconda guerra mondiale, quando fu prelevata alla fine dell’agosto 1944 dalla fanteria tedesca che batteva la ritirata. A differenza di tante altre, non è stata mai ritrovata.

Mandanti, nebbie e coincidenze

Non manca la categoria dei furti, apparentemente, su commissione. Tra i casi sospetti quello della Madonna con Bambino di Giovanni Bellini (1475-1480), che il 1 marzo 1993 si trovava ancora nel luogo per cui era stata creata, la chiesa della Madonna dell’Orto di Venezia. Un furto era già stato tentato qualche anno prima: il sistema di difesa preposto, però, da qualche tempo non era in funzione. Era un periodo in cui a Venezia si susseguivano furti da parte di ladri professionisti: entrarono dall’attiguo campo da basket, certo conoscendo il contesto (era in corso un restauro), prelevarono la tela nella cornice e l’avvolsero in una tovaglia di lino presa dall’altare.

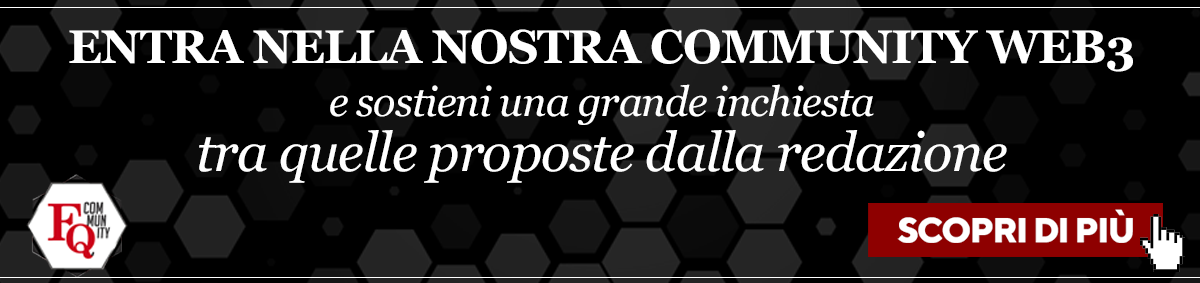

Fin troppo facile pensare a un incarico all’Arsenio Lupin di turno, come altri del resto avvenuti nello stesso periodo in Laguna: un Tiepolo, un Luca Giordano, un Canaletto. A differenza degli altri il Bellini non è stato rintracciato e dopo 31 anni figura ancora tra i most wanted. Ancor peggio è andata a una preziosissima “sanguigna”, uno schizzo del San Giovanni Battista, uscito – così ritengono gli studiosi – dalla mano di Leonardo Da Vinci: e portato via dal Museo Baroffio, al Sacro Monte di Varese, nel maggio 1973, 51 anni fa. Senza lasciare uno straccio di indizio.

Alcune storie di furti eccellenti restano circondate di un alone di mistero che varrebbe un romanzo. È il caso del prezioso Ritratto di signora di Gustav Klimt sottratto alla Galleria Oddi Ricci di Piacenza nel febbraio 1997 e ritrovato nel dicembre 2019. Un furto inspiegabile nella dinamica, tanto che negli anni si ipotizzò di tutto, dal ricatto all’esistenza di ipotetiche sette sataniche. La verità? Forse addirittura non se n’era mai andato di lì, tanto che fu trovato da alcuni operai in un’intercapedine del muro esterno del museo stesso. Il processo è stato definitivamente archiviato nel 2022, resta l’impressione, mai dimostrata, di una messinscena mal riuscita: pochi mesi dopo alla Galleria avrebbe aperto una mostra su Klimt.

Il senatore della Giamaica con il Perugino

Se sulle indagini in corso le bocche degli investigatori sono sempre cucite, come funzioni l’inseguimento lo spiegano però le indagini concluse. Nei racconti ci sono dei topoi che si susseguono: un restauro in corso, lo spostamento per una mostra, un porto franco in Svizzera, un mediatore insospettabile. Ma ci sono delle eccezioni.

Il mistero del Klimt: sparito dalla “Oddi Ricci” a piacenza e ritrovato nel muro dello stesso museo: satanismo o messinscena?

Uno dei casi più incredibili degli ultimi decenni è quello della Madonna della Misericordia del Perugino rubato a Bettona nel 1987 insieme ad altre 28 opere. Il dipinto, chissà come, era finito a casa di un influente senatore della Repubblica della Giamaica, che lo deteneva come pegno per il pagamento di una partita di droga. I carabinieri atterrano sul posto, riposano un giorno in hotel con piscina tra cocktail e relax aspettando gli agenti locali da cui pensano di trovare collaborazione. E invece si ritrovano in compagnia di persone armate fino ai denti che, senza chiara identificazione, della rogatoria internazionale se ne fregano e li invitano a tornarsene a casa il prima possibile. La leggenda, ma mica tanto, vuole che il generale che conduceva l’inchiesta una volta tornato abbia preso contatto con il rivale politico del senatore così che la notizia delle opere d’arte italiane che teneva in casa uscisse sui giornali. Il senatore così perse qualche voto di troppo, il governo cambiò, e le opere tornarono in Italia senza grossi problemi.

A tradire i ladri a volte è l’ingordigia. Nel caso del Cratere con Sarpedonte scavato illegalmente nella necropoli etrusca di Cerveteri (1971) e venduto attraverso intermediari (Giacomo Medici e Robert Hecht, più tardi entrambi condannati) al Metropolitan di New York, fu uno dei tombaroli a denunciare tutto alle autorità giudiziarie: quando aveva saputo la cifra folle pagata dal museo (un milione di dollari), non aveva tollerato la ripartizione iniqua dei proventi. L’opera tornò in Italia nel 2008.

L’ennesimo “furto del secolo”

Uno dei più clamorosi furti d’Italia avvenne alla Pinacoteca di Urbino nel 1975 e riguardò La Muta di Raffaello, La Flagellazione e La Madonna di Senigallia di Piero della Francesca: dopo un lavoro di intelligence la soluzione adottata dai Carabinieri fu di fingersi dei facoltosi acquirenti pronti a comprare le opere – rivelatesi invendibili perché troppo note – : nel frattempo si trovavano già in Svizzera, ma le autorità elvetiche di fronte alle evidenze collaborarono, i cocktail di benvenuto non erano “armati” come in Giamaica.

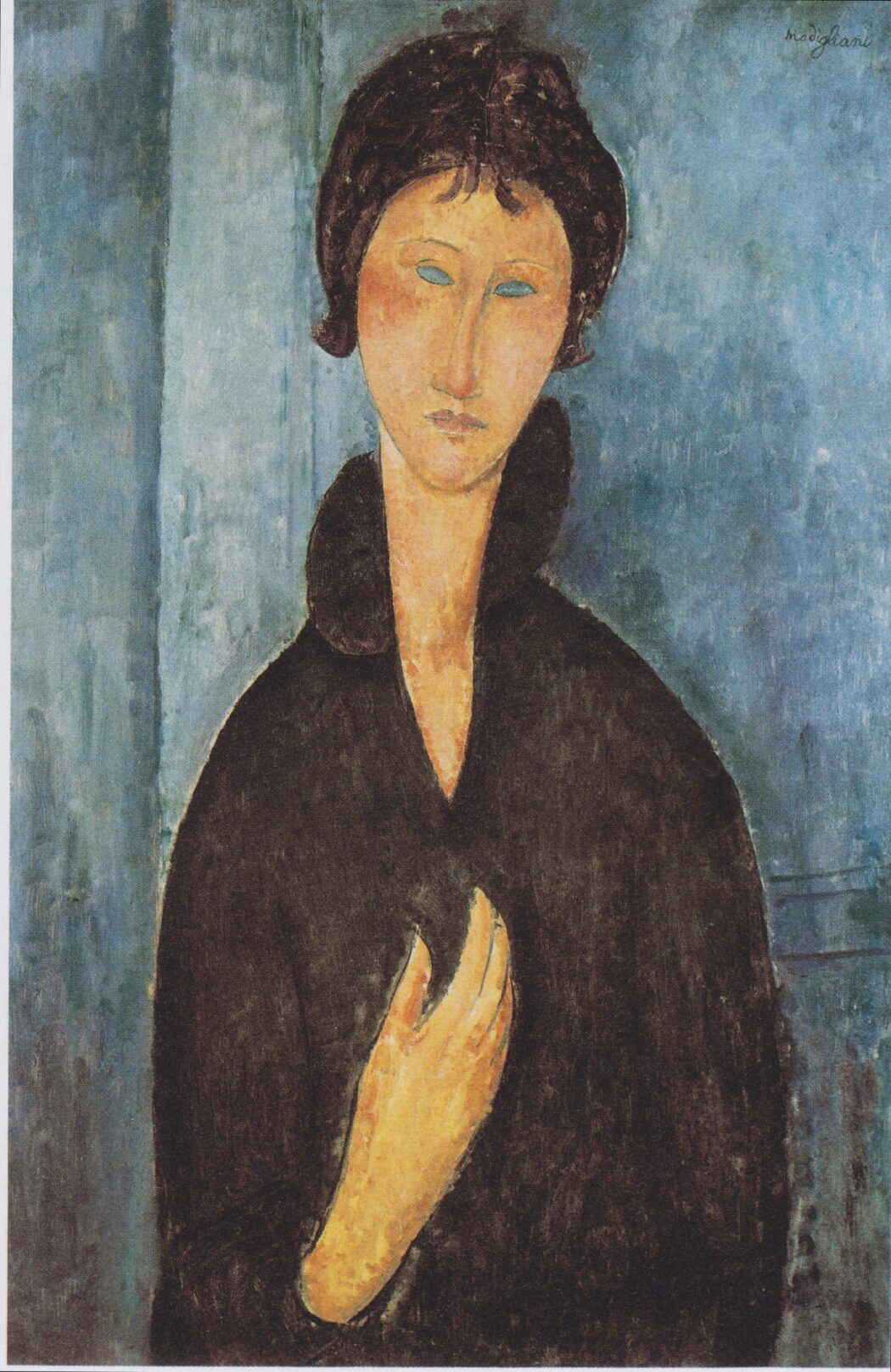

Parigi, al museo d’arte moderna rubano un Matisse, un Modigliani e un Picasso. Alle finestre il ladro aveva messo viti di argilla

A volte nel gioco delle guardie e ladri s’infila il fato, che può prendere la forma dell’improvviso timore o dello scrupolo di coscienza del ladro che emerge spesso quando gli autori del furto sono costretti a confessare: sembrava troppo facile, dicono. È il caso di uno dei più recenti “furti del secolo”. È la notte del 20 maggio 2010 quando al Museo d’Arte Moderna di Parigi vengono portati via ben cinque quadri, di cui un Modigliani, un Matisse e un Picasso, per il valore di oltre 100 milioni di euro. Il ladro era Vanja Tomic, origini bosniache, una passione per l’arte poco apprezzata in famiglia e un passato nei furti in appartamento. Tomic, preso poi grazie a una soffiata, spiegò agli inquirenti che durante il sopralluogo al museo notò che molti allarmi erano spenti, stupendosi che nessuno lo avesse mai derubato. In diverse notti, senza essere notato, toglie una per una le viti alle finestre sostituendole con viti d’argilla. La notte del furto, tolti con banali ventose i serramenti, entra finalmente nel museo. Evita con l’esperienza un paio di sensori di movimento, si trova lì: solo in mezzo ai quadri. Il piano, racconta lui, era di rubarne uno e invece ne rubò cinque che non sono stati più ritrovati. L’ultimo uomo sulla Terra a vederli, condannato, racconta di averli distrutti. Ha spiegato, anni dopo al New Yorker, che fu a un passo dal prendere la Donna dagli occhi azzurri di Modigliani, ma rinunciò: “Quando stavo per tirarlo giù dal muro, fu come se il quadro mi dicesse: ‘Se lo fai, rimpiangerai questo momento per il resto della tua vita’. Quando lo toccai, per tirarlo fuori dalla cornice, fui preso da una paura che mi fece scappare”.

Il “nemico interno”

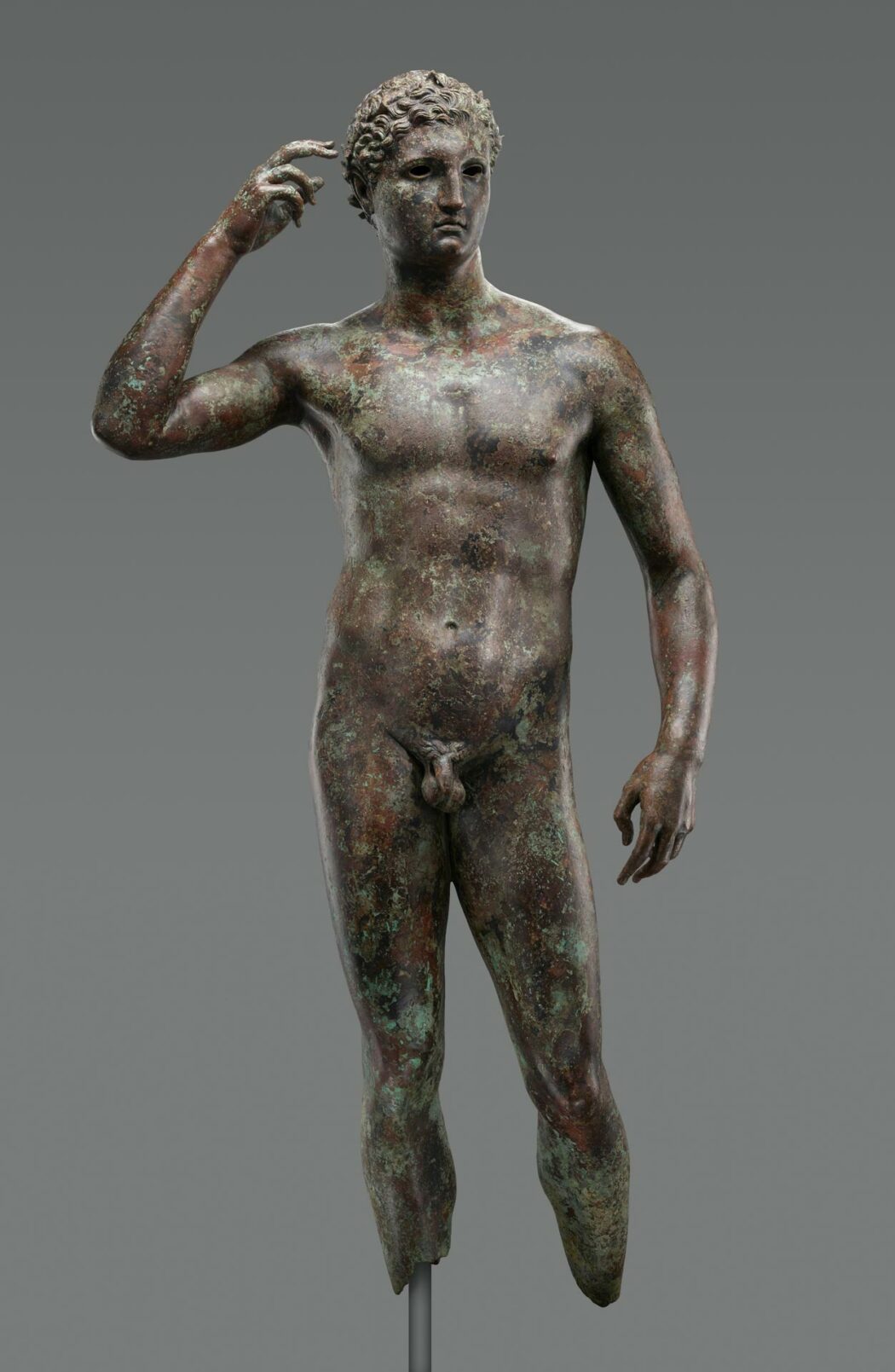

C’è però un alleato di ladri e saccheggiatori che ostacola le indagini: è un sistema – italiano e non – per cui sembra che il furto d’arte sia un furto minore. Era senza dubbio italiano il cosiddetto Atleta di Fano, la statua di giovane vittorioso (IV secolo a.C.) che, come ribadito definitivamente dalla Cassazione nel 2018, è stato pescato a largo delle Marche nel 1964, ma occultato e venduto ad antiquari. Le indagini iniziarono subito, ma già nel 1972 l’Atleta era in Germania, Paese in cui l’ipotesi di reato contestata dall’Italia non era prevista per l’estradizione: nel 1974 vola a Londra, poi negli Stati Uniti, dal 1978 è al Getty Museum di Malibu, in California. È ancora lì, nonostante la confessione raccolta dagli inquirenti italiani già negli anni ’70 e la definitiva confisca “ovunque si trovi” ordinata dalla Procura nel 2010. Esposto in bella vista come proveniente da “acque internazionali” europee “ignote”. Un “most wanted” come gli altri, ma stavolta si trova in ostaggio in un luogo noto.

Il nostro “Atleta di Fano” è ancora al Getty Museum di Malibu, nonostante il furto sia certificato

e poi i libri di Dell’Utri…

A volte ci si mette la legge, a volte la noncuranza della gravità dei reati. «L’accusa troppo spesso non segue i reati d’ambito culturale altrettanto bene come fa la difesa. Il disinteresse è il loro, ma il danno è per tutta la collettività» spiega un investigatore, oggi in pensione, per decenni nel Nucleo Tutela Patrimonio. Per il saccheggio della Biblioteca dei Gerolamini di Napoli, conclusosi con la condanna del direttore, c’è stata l’assoluzione di altri personaggi illustri, come Marcello Dell’Utri (poi prescritto in appello), che aveva in casa diversi libri pacificamente rubati lì: gli erano stati donati, ha sancito il processo. Uno dei casi più incredibili degli anni recenti, sulla stessa scia, è avvenuto all’Accademia di San Luca, istituto dalla storia plurisecolare dove si formarono artisti dal XVI secolo in poi, al centro di Roma. All’inizio del nuovo secolo sparirono una quantità non definita di incunaboli, disegni e documenti poi ritrovati in vendita nei mercati antiquari locali e internazionali. Gli investigatori se ne accorsero solo via via che recuperavano qui e lì i volumi, perché la dirigenza dell’Accademia non forniva la lista completa di cos’altro mancasse: ma quella lista non poteva esserci, perché quelle collezioni non erano mai state neppure inventariate.

Iniziarono così una sequenza di sequestri e un processo per furto, ricettazione, peculato che dieci anni dopo ha portato a pochissime condanne per pene minime, quasi tutto è andato in prescrizione. Il processo aveva visto avvicendarsi diversi pm, alcuni dei quali non particolarmente avvezzi alla materia. «Sembravano quasi sollevati che finisse in prescrizione. Non ho mai visto niente di simile» ammette un ex carabiniere che aveva seguito le indagini, e che racconta come una pm gli abbia poi chiesto scusa, ammettendo di conoscere poco il caso e di essere stata mandata all’ultimo momento: «Se il pm non fa le domande giuste, anche una montagna di indizi raccolti finisce in fumo». Il fumo che ogni tanto si solleva dall’assedio del Male al Bene Culturale.