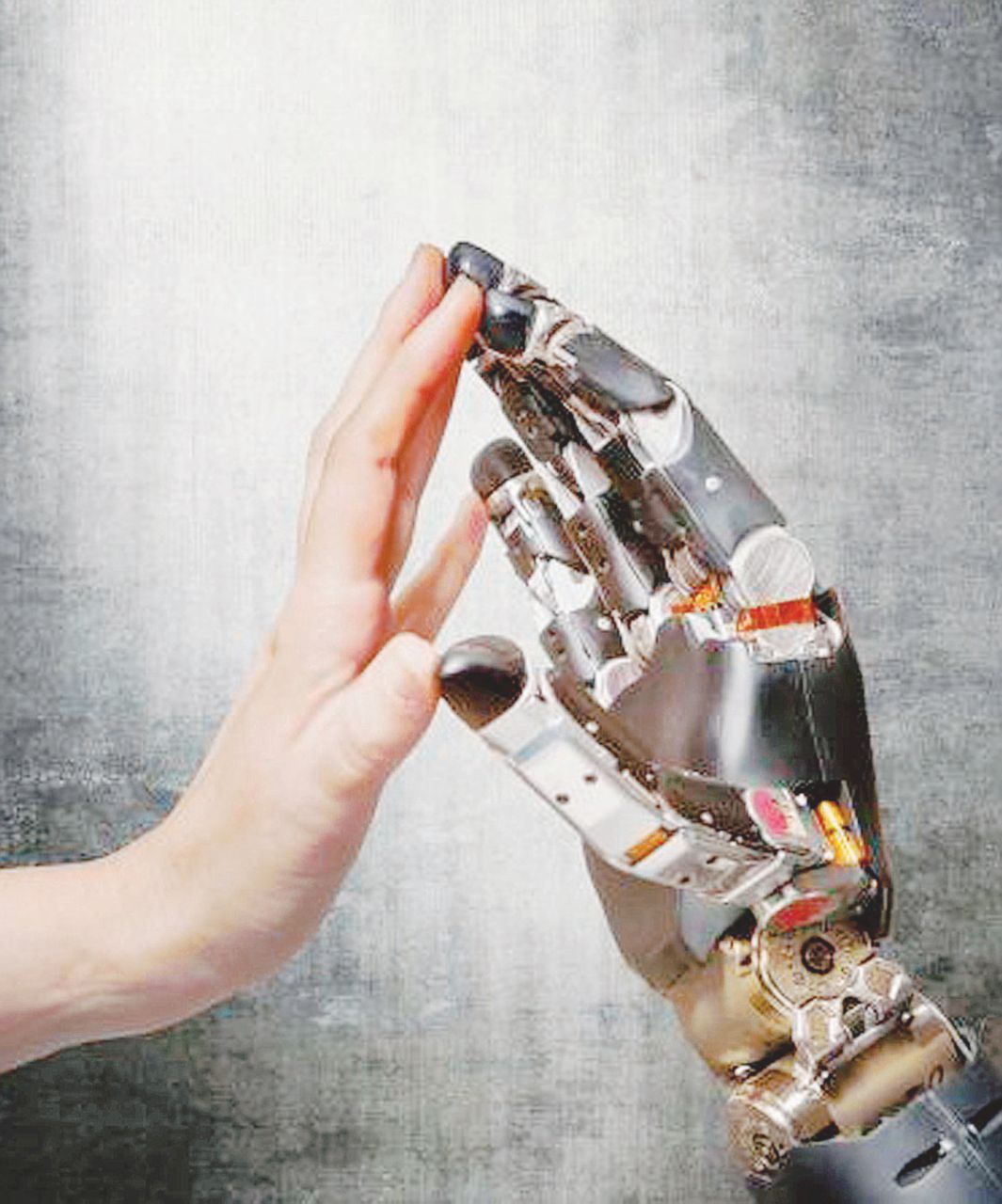

Industria 4.0, tre milioni di posti a rischio: Italia in ritardo nella rivoluzione tecnologica. Su FqMillenniuM in edicola

Nel 2016, la commissione Attività produttive della Camera ha consegnato la sua indagine conoscitiva sull’Industria 4.0, quella dove l’automazione sostituisce il lavoro umano per intenderci, e nel lungo elenco dei Paesi “eccellenti” in questo campo mancava proprio l’Italia. C’erano gli Usa e il Giappone, ma anche il Belgio e la Francia, nonché la Germania, più eccellente degli altri, almeno in Europa. La nostra situazione è poi migliorata, quando nella scorsa legge di Stabilità sono stati inseriti incentivi alle aziende per l’acquisto di tecnologie avanzate. Ma l’Italia, pur vantando punte di diamante nella robotica, rischia di non salire in tempo su un treno che cambierà l’economia e la società del futuro prossimo: “Il 14,9% del totale degli occupati, pari a 3,2 milioni, potrebbe perdere il posto di lavoro entro 15 anni”, prevede un recente studio The European House-Ambrosetti.

Parte da qui l’inchiesta “Licenziati da un robot”, in copertina del nuovo numero di FqMillenniuM, il mensile del Fatto diretto da Peter Gomez, in edicola da domani. Dove si racconta che le macchine non “rubano” il lavoro alle persone – anzi, i Paesi più avanti mostrano tassi di disoccupazione minore – a patto che il processo sia governato dalla politica. In modo che gli impieghi cancellati dall’avvento di macchine e software sempre più sofisticati possano essere rimpiazzati da mansioni più qualificate. Anche qui, però, i numeri elaborati da FqMillenniuM restituiscono un quadro preoccupante: il valore aggiunto generato dall’industria negli ultimi dieci anni è diminuito in Italia del 2,1%, in Germania è aumentato del 3,8; la quota di Pil investita in ricerca e sviluppo è stata il 2,8% dalle parti di Merkel e appena l’1,3 dalle parti di Renzi-Gentiloni.

Più significativo ancora, il confronto sulla qualità dei posti di lavoro creati negli ultimi cinque anni. Nella fascia di retribuzione più bassa “vince” l’Italia con 470 mila impieghi contro 200 mila della Germania. Nella fascia più alta il risultato si capovolge, e i tedeschi ci stracciano: 680 mila contro 100 mila.

La rivoluzione dei robot rimette in gioco uno slogan quasi dimenticato: “Lavorare meno, lavorare tutti”, non più urlato nelle piazze o verniciato sui muri, ma analizzato dagli scienziati sociali in saggi e convegni.

In Italia se n’è fatto portabandiera il sociologo Domenico De Masi (Lavorare gratis, lavorare tutti è il titolo del suo ultimo libro, edito da Rizzoli), che intervistato dal mensile del Fatto afferma: “Nel nostro Paese lavoriamo 1.800 ore l’anno pro capite e abbiamo sei milioni di disoccupati”. Se scendessimo alle 1.482 ore pro capite dei francesi, avremmo “oltre quattro milioni di posti in più”. E se toccassimo le 1.371 ore pro capite dei tedeschi (che dunque, a dispetto dei luoghi comuni, lavorano meno di noi, ma in modo più efficiente)? “Allora guadagneremmo 6,6 milioni di posti”, conclude De Masi. Di fronte a questo approccio non mancano i critici, come Francesco Daveri, direttore del Master in Business Administration della Bocconi, secondo il quale considerare l’orario trascorso in fabbrica o in ufficio come “una torta da spartire” non può funzionare. Ma il “Lavorare meno, lavorare tutti” ritrova uno sponsor insospettabile, ha scoperto FqMillennium rovistando nell’archivio della Fondazione Luigi Einaudi: Giovanni Agnelli, il fondatore della Fiat, che nel lontano 1933 scriveva all’economista futuro presidente della Repubblica mettendolo in guardia dai rischi della disoccupazione provocata dalla meccanizzazione, proponendo appunto una riduzione dell’orario (Einaudi respinse la proposta in nome del libero mercato, come si evince dal carteggio pubblicato da MillenniuM).

E se si lavora meno, o non si lavora affatto per effetto dei robot, come si campa? Il dibattito riporta in auge anche il reddito universale, o reddito di base, garantito a tutti indipendentemente dalla condizione lavorativa o dallo stato di disoccupazione. Utopia o scelta obbligata? Il dibattito è aperto, intanto FqMillenniuM è andato a vedere come funzionano e che cosa stanno producendo le sperimentazioni in atto, dall’Alaska (certo, con petrolio e gas sottoterra è più facile) al Kenya.

Non sono solo gli operai a doversi preparare a un cambio epocale. Il mensile del Fatto racconta come software sempre più evoluti e capaci di apprendere siano già entrati nelle professioni intellettuali, come il medico, l’avvocato, il manager, il giornalista. Ha anche fatto scrivere alcuni articoli a un robot. Non questo. Per ora.

Resta in contatto con la community de Il Fatto Quotidiano